फ़ख़रुद्दीन अली अहमद

भारत के 5वें राष्ट्रपति

कार्यकाल - 24 अगस्त 1974 - 11 फरवरी 1977

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी

उपाध्यक्ष बी.डी. जत्ती

गोपाल स्वरूप पाठक

वी. वी. गिरि से पहले

बी डी जट्टी द्वारा सफल रहा

खाद्य और कृषि मंत्री

कार्यकाल - 27 जून 1970 - 3 जुलाई 1974

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी

जगजीवन राम द्वारा पूर्ववर्ती

सी. सुब्रमण्यम द्वारा सफल

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी मामलों के मंत्री

कार्यकाल - 13 मार्च 1967 - 27 जून 1970

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी

दामोदरम संजीवय्या के पूर्व

दिनेश सिंह द्वारा सफल

शिक्षा मंत्री

कार्यकाल - 13 नवंबर 1966 - 12 मार्च 1967

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी

एम सी छागला से पहले

त्रिगुणा सेन द्वारा सफल रहा

सिंचाई और बिजली मंत्री

कार्यकाल - 29 जनवरी 1966 - 13 नवंबर 1966

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी

के. एल. राव द्वारा पूर्ववर्ती

के एल राव द्वारा सफल रहा

सांसद, राज्य सभा

कार्यकाल - 3 अप्रैल 1966 - 25 फरवरी 1967

निर्वाचन क्षेत्र असम

कार्यकाल - 3 अप्रैल 1954 - 25 मार्च 1957

निर्वाचन क्षेत्र असम

सांसद, लोक सभा

कार्यकाल - 1967-1974

पूर्ववर्ती रेणुका देवी बरकातकी

संचालन इस्माइल हुसैन खान ने किया

विधानसभा क्षेत्र बरपेटा

असम विधान सभा के सदस्य

कार्यकाल - 1937-1946

प्रधान मंत्री मोहम्मद सादुल्लाह

मौलवी अब्दुल है ने संचालन किया

निर्वाचन क्षेत्र कामरूप (उत्तर)

व्यक्तिगत विवरण

जन्म - 13 मई 1905

दिल्ली, ब्रिटिश भारत (वर्तमान भारत)

11 फरवरी 1977 को निधन (71 वर्ष की आयु)

नई दिल्ली, भारत

राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

पत्नी बेगम आबिदा अहमद

बच्चे 3

अल्मा मेटर

सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

पेशा - वकील राजनीतिज्ञ

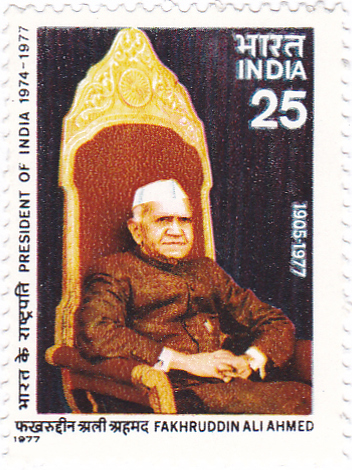

फखरुद्दीन अली अहमद (13 मई 1905 - 11 फरवरी 1977) एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

दिल्ली में जन्मे, अहमद ने दिल्ली और कैम्ब्रिज में अध्ययन किया और 1928 में इनर टेम्पल, लंदन से बार में बुलाया गया। भारत लौटकर, उन्होंने लाहौर और फिर गुवाहाटी में कानून का अभ्यास किया, जहाँ वे असम के महाधिवक्ता बने। 1946. 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक लंबे जुड़ाव की शुरुआत करते हुए, अहमद 1939 में गोपीनाथ बोरदोलोई मंत्रालय में असम के वित्त मंत्री थे और फिर 1957 से 1966 तक बिमला प्रसाद चालिहा के अधीन रहे। उन्हें 1966 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और 1974 तक बिजली, सिंचाई, उद्योग और कृषि सहित मंत्रालयों के प्रभारी थे, जब वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे।

राष्ट्रपति के रूप में, अहमद ने अगस्त 1975 में आपातकाल लगाया और कई अध्यादेशों और संवैधानिक संशोधनों को अपनी स्वीकृति दी, जिसने नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया और इंदिरा गांधी को डिक्री द्वारा शासन करने की अनुमति दी। अबू अब्राहम द्वारा एक प्रतिष्ठित कार्टून में चिढ़ाए जाने पर, अहमद की विरासत आपातकाल के लिए उनके समर्थन से कलंकित हुई है और उन्हें रबर स्टैंप राष्ट्रपति के रूप में वर्णित किया गया है।

फरवरी 1977 में अहमद की मृत्यु हो गई, उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया और उन्हें नई दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में दफनाया गया। अहमद, जो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे मुस्लिम थे, कार्यालय में मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 1977 में अहमद के बाद बी. डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने।

प्रारंभिक जीवन और परिवार

अहमद के दादा, कलिलुद्दीन अली अहमद, एक इस्लामिक विद्वान थे और उनके पिता, कर्नल ज़लनूर अली एक डॉक्टर थे, जो भारतीय चिकित्सा सेवा से संबंधित थे और असम के पहले मेडिकल स्नातक माने जाते हैं। अहमद की मां साहिबजादी रुकैय्या सुल्तान लोहारू के नवाब की बेटी थीं। अहमद का जन्म हौज़ काज़ी, दिल्ली में 13 मई 1905 को हुआ था और वह कर्नल अली के पाँच पुत्रों सहित दस बच्चों में से एक थे। 2018 में यह सामने आया कि अहमद के कई रिश्तेदारों को असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे अपने पूर्वजों को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश नहीं कर सके थे।

शिक्षा और कानूनी कैरियर

अहमद ने गोंडा, संयुक्त प्रांत और दिल्ली में सरकारी उच्च विद्यालयों में भाग लिया और 1921-22 के दौरान सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली में भाग लिया, इंग्लैंड जाने से पहले जहां उन्होंने 1927 में सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज से अपना इतिहास ट्राइपोज़ पास किया। उन्हें 1928 में इनर टेंपल, लंदन से बार में बुलाया गया था। उसी वर्ष वे भारत लौट आए और 1930 में गुवाहाटी जाने से पहले लाहौर उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया, जहाँ उन्होंने नबीन चंद्र बारदोलोई के अधीन एक कनिष्ठ वकील के रूप में काम किया। गुवाहाटी में, अहमद, जो राज्य के महाधिवक्ता बने, 1948 में असम उच्च न्यायालय के गठन के बाद बार एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका

अहमद 1931 में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी और 1936 के बाद से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, सिवाय छोटे ब्रेक के। वह 1946-47 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के सदस्य थे और फिर 1964 से 1974 तक इस अवधि के दौरान वे पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे।

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में चुनावी कैरियर

अहमद 1937 के प्रांतीय चुनावों में असम की विधान सभा के लिए चुने गए थे, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार आयोजित किए गए थे। वह 20 सितंबर 1938 से 16 नवंबर 1939 तक वित्त, राजस्व और श्रम मंत्री के रूप में सेवारत, गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार में तीन मुस्लिम मंत्रियों में से एक थे। 1939-40 के अपने बजट में, अहमद ने राज्य के राजस्व घाटे को खत्म करने के प्रयास में कृषि आय कर, मनोरंजन और सट्टेबाजी पर कर और माल की बिक्री पर कर सहित कई नए कर पेश किए। कृषि आय पर कर ने चाय उद्योग के मुनाफे पर कर लगाया, जिसका एक हिस्सा चाय बागानों में श्रमिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह, और असम ऑयल कंपनी में हड़ताल के दौरान उन्होंने जो श्रम-समर्थक रुख अपनाया, उसे असम में ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों के लिए प्रतिकूल माना गया, लेकिन बोरदोलोई मंत्रालय के लिए बहुत अधिक सार्वजनिक समर्थन हासिल किया।

वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की कार्रवाई के विरोध में पूरे भारत में कांग्रेस मंत्रालयों ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में उनसे परामर्श किए बिना एक जुझारू घोषित करने की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा दे दिया। 1940 में, गांधी के कहने पर सत्याग्रह करने पर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद, अहमद को असम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कई अन्य नेताओं के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जोरहाट की जेल में तीन साल के लिए एक सुरक्षा कैदी के रूप में हिरासत में रखा गया था।

अहमद पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग और सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन के विरोध में थे। हालाँकि, 1946 के चुनावों में, जबकि कांग्रेस ने गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में असम में सरकार बनाने के लिए अधिकांश सीटें जीतीं, अहमद को उत्तरी कामरूप निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम लीग के मौलवी अब्दुल हई ने हराया। हालांकि गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अहमद की जीत हासिल करने के लिए बहुत पैसा और प्रयास खर्च किया, लेकिन 7,265 वोटों के मुकाबले उन्होंने केवल 844 वोट जीते। इसके बाद अहमद को असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, इस पद पर वे 1952 तक रहे।

स्वतंत्र भारत में कैरियर

हालांकि उन्हें 1952 के विधान सभा चुनावों में एक सीट की पेशकश की गई थी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री बिष्णुराम मेधी के साथ असहमति के कारण अहमद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अप्रैल 1954 में, वे राज्यसभा के लिए चुने गए और मार्च 1957 में इस्तीफा देने तक इसके सदस्य रहे। उन्होंने जनिया से 1957 का असम विधान सभा चुनाव लड़ा और 66.13% वोट जीतकर जीते और 1962 के असम विधान सभा चुनाव में फिर से चुने गए और 84.56% वोट जीतकर अपने बहुमत में सुधार किया। मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिहा की अध्यक्षता वाली सरकारों के तहत, अहमद ने 1957-1962 के दौरान वित्त, कानून, सामुदायिक विकास, पंचायत और स्थानीय स्वशासन मंत्री के रूप में कार्य किया और 1962-66 के दौरान वित्त, कानून, सामुदायिक विकास और पंचायत मंत्री थे।

अहमद ने 1951 में कांग्रेस पार्टी में असम के प्रधान मंत्री के रूप में गोपीनाथ बोरदोलोई से पहले मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद सादुल्लाह के प्रवेश की सुविधा प्रदान की। अहमद ने घुसपैठियों की रोकथाम योजना को लागू करने के मुख्यमंत्री चालिहा के प्रयासों को विफल करने में एक भूमिका निभाई, जो नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 के आधार पर असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की मांग करता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी इस योजना को जारी रखती है, तो इससे असम और शेष भारत में मुसलमानों के बीच समर्थन का नुकसान होगा। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से मुस्लिमों की स्थिर आमद की अनुमति दी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोटबैंक बन गए। सलमान खुर्शीद ने इस रणनीति की पहचान की है, जिसका श्रेय वे अहमद को देते हैं, जो नेली नरसंहार के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है।

केंद्रीय मंत्री

सिंचाई और बिजली मंत्री

जनवरी 1966 में, असम के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, अहमद को इंदिरा गांधी की पहली कैबिनेट में सिंचाई और बिजली के लिए केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह शास्त्री के मंत्रिमंडल में लाए गए मुट्ठी भर मंत्रियों में से एक थे, जो उनके अधीन काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। उसी वर्ष अप्रैल में, वे दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए।

शिक्षा मंत्री

उन्हें एम.सी. के बाद शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। छागला, और 13 नवंबर 1966 और 12 मार्च 1967 के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उस मंत्रालय में अपनी संक्षिप्त अवधि में, अहमद ने मंत्रालय को किए गए कम आवंटन और शैक्षिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों पर इसके संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की और 1966 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन विधेयक का निरीक्षण किया।

औद्योगिक विकास और कंपनी मामलों के मंत्री

अहमद को 13 मार्च 1967 को औद्योगिक विकास और कंपनी मामलों का मंत्री बनाया गया था। 1967 के संसदीय चुनावों में अहमद असम के बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से 60% से अधिक मतों से जीतकर लोकसभा के लिए चुने गए। औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में अहमद के कार्यकाल के दौरान, उनके मंत्रालय ने, तकनीकी विकास महानिदेशालय के माध्यम से, संजय गांधी को सालाना 50,000 मारुति कारों का निर्माण करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया, भले ही गांधी के पास तकनीकी विशेषज्ञता और ऐसी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी की कमी थी। एक उद्यम।

1969 में, अहमद ने राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग पर रोक लगाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। बिल, जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की मांग की थी, का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिष्ठान पर बड़े व्यवसायों के प्रभाव को रोकने के साथ-साथ फंडिंग की पहुंच को रोककर केंद्र-अधिकार स्वतंत्र पार्टी को रोकना भी था। वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र की स्थापना के बिना शुरू किए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप पार्टियों के लिए चुनावी धन के प्रमुख कानूनी स्रोत का उन्मूलन हो गया और अभियान के वित्तपोषण में अवैध प्रथाओं का प्रसार हुआ।

सितंबर 1969 में, अहमद को वहां आयोजित इस्लामिक शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में रबात, मोरक्को भेजा गया था। हालाँकि, मोरक्को में उनके आगमन पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल को जनरल अयूब खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की आपत्तियों पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया गया था। यह घटना भारत के लिए एक कूटनीतिक असफलता साबित हुई और संसद में निंदा के एक वोट का नेतृत्व किया, जिसे कम्युनिस्ट और क्षेत्रीय दलों की मदद से सरकार ने हराया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की संसद में खुद की ताकत अगस्त में विभाजन के बाद कम हो गई थी। पार्टी।

खाद्य और कृषि मंत्री

अहमद को 27 जून 1970 को खाद्य और कृषि मंत्री नियुक्त किया गया, जो 3 जुलाई 1974 तक उस कार्यालय में कार्यरत रहे। 1971 के आम चुनाव में उन्हें बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित किया गया, उन्होंने 72% से अधिक मत प्राप्त किए। मई 1971 में, उन्हें मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत वक्फ का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया था। 1971 में राज्य सरकारों को व्यापक भूमि सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन अहमद के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। समिति की सिफारिशों में परिवार के स्तर पर भूमि की सीमा तय करना, केवल पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को शामिल करने के लिए परिवार को सीमित रूप से परिभाषित करना और विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए 10 से 18 एकड़ जमीन की सीमा तय करना शामिल है। इसकी सिफारिशों ने राज्य विधानों में कृषि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने और 2.7 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें से 53% को बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच पुनर्वितरित किया गया था।

मंत्री के रूप में, अहमद ने उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए खाद्य और उर्वरक बफर स्टॉक के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न फसल अनुसंधान कार्यक्रमों और कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि का समर्थन किया। भारत सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण 1973 में अहमद के तहत लागू किया गया था। हालांकि इसका उद्देश्य बाजार की विकृतियों को रोकना और कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना था, लेकिन नीति विनाशकारी साबित हुई, जिससे खरीद कम हुई और बफर स्टॉक कम हो गया। उच्च कीमतों पर 60 लाख टन से अधिक अनाज का आयात। नतीजतन, इसे चावल के व्यापार और अप्रैल 1974 की गेहूं की फसल के लिए विस्तारित करने के प्रस्तावों को छोड़ दिया गया।

भारत के राष्ट्रपति (1974-1977)

राष्ट्रपति के रूप में चुनाव

जुलाई 1974 में, अहमद को इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चुना। ऐसा करने में, उन्होंने तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोपाल स्वरूप पाठक की अनदेखी की, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उस पद के लिए चुने गए थे। 1974 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के अहमद और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के लोकसभा सांसद विपक्षी उम्मीदवार त्रिदिब चौधरी के बीच सीधे मुकाबले में हुआ था। अहमद ने चौधरी के 189,196 के मुकाबले डाले गए 954,783 वोटों में से 765,587 या 80.18% जीत हासिल की और उन्हें 20 अगस्त को निर्वाचित घोषित किया गया।

अहमद ने 24 अगस्त 1974 को भारत के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, वह उस कार्यालय को धारण करने वाले दूसरे मुस्लिम बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति पद के लिए निर्देशित होने वाले पहले व्यक्ति बने। वे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 में संशोधन के बाद चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति भी थे, जिसमें ₹2,500 (यूएस $ 31) की सुरक्षा राशि लगाई गई थी और राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समर्थित होना अनिवार्य कर दिया गया था। दस प्रस्तावित और दस समर्थक विधायक। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, चारू लाल साहू द्वारा अहमद के चुनाव को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी।

आपातकाल का प्रचार

अहमद ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर 25 जून 1975 की देर रात भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। इसके लागू होने की वैधता - इस आधार पर कि "एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत की सुरक्षा को आंतरिक गड़बड़ी से खतरा है।" - संदेहास्पद था क्योंकि खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय या किसी भी या राज्यों के राज्यपालों से इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं थी और न ही इसकी घोषणा के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया था। हालांकि उन्हें संवैधानिक अनौचित्य की ओर इशारा किया गया था, अहमद ने कोई सवाल नहीं उठाया और आपातकाल लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसका एक मसौदा उन्हें प्रधानमंत्री के निजी सचिव, आर.के. धवन द्वारा लाया गया था।

अगले दिन के शुरुआती घंटों में, दिल्ली में समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून को सुबह 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां पिछली रात को प्रधान मंत्री द्वारा आपातकाल लगाने की सूचना दी गई थी। प्रधान मंत्री गांधी ने बाद में आपातकाल की घोषणा करते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत इन शब्दों से हुई "राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।" आपातकाल जो 21 मार्च 1977 तक चला नागरिक स्वतंत्रता का दमन, विपक्षी राजनेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक दलों पर शिकंजा, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का निलंबन और मीडिया का मुंह बंद करना, और इसे अंधेरे की अवधि के रूप में वर्णित किया गया है भारत का लोकतंत्र।

अध्यादेश और संवैधानिक संशोधन

भारत की संसद में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राप्त दो-तिहाई बहुमत ने इसे कई व्यापक संवैधानिक संशोधन करने की अनुमति दी। प्रधान मंत्री ने अहमद को अध्यादेश जारी करने, संसद को दरकिनार करने और डिक्री द्वारा शासन की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। अगस्त 1975 में, संसद द्वारा पारित 38वें और 39वें संवैधानिक संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 38वें संशोधन ने आपातकाल और इस अवधि के दौरान पारित अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, जबकि 39वें संशोधन ने अदालतों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं पर फैसला सुनाने से रोक दिया और किसी भी लंबित याचिका को खारिज कर दिया। अदालतों के समक्ष कार्यवाही शून्य और शून्य है।

1975 में जारी किए गए अध्यादेशों में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, समान पारिश्रमिक अध्यादेश, जो समान काम या समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए अपराधियों को हिरासत में रखने की अनुमति देना शामिल है। दो साल की अवधि, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन के दौरान आयात लाइसेंस और आयातित माल के दुरुपयोग से संबंधित अपराधों के लिए वर्ष के दौरान जारी किए गए अन्य अध्यादेशों के बीच दंड की गंभीरता में वृद्धि हुई है। दिसंबर 1975 में, जब राष्ट्रपति अहमद मिस्र और सूडान की राजकीय यात्रा पर थे, सरकार ने तीन कार्यकारी अध्यादेशों वाला एक विशेष कूरियर भेजा, जिसमें सरकार द्वारा आपत्तिजनक समझी जाने वाली सामग्री के प्रकाशन को रोकना, भारतीय प्रेस परिषद को समाप्त करना और मीडिया के कवरेज पर प्रतिरक्षा को हटाना शामिल था। संसद का। काहिरा में राष्ट्रपति द्वारा इन पर तुरंत हस्ताक्षर किए गए। इसलिए 1976 में संसद के पहले सत्र को जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद से जारी किए गए कई अध्यादेशों पर विचार करना पड़ा और उन्हें अधिनियमों से बदलना पड़ा।

जनवरी 1976 में, अहमद द्वारा अध्यादेश द्वारा मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की अध्यक्षता वाली सरकार को बर्खास्त करने और राज्य की विधान सभा को भंग करने के बाद तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था। मार्च 1976 में जारी दो अध्यादेशों द्वारा, सरकारी खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से ले ली गई और अलग-अलग सरकारी विभागों के लेखा कार्यालयों में निहित कर दी गई, जबकि इन खातों की लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जिम्मेदार बनाया गया। जून 1976 में, एक अध्यादेश ने प्रावधानों की वैधता को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया, जिससे सरकार को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रखरखाव के तहत बंदी को हिरासत में रखने के आधार का खुलासा किए बिना किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई। दिसंबर 1976 में बयालीसवें संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अहमद की स्वीकृति मिली। नवंबर में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों वाले एक नए खंड को पेश करने के अलावा संविधान के 53 लेखों और प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके अलावा, इसने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को गंभीर रूप से सीमित करने की मांग की, अब तक राज्य सरकारों को सौंपी गई कई जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के लिए इस प्रकार भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर दिया और लोकसभा का कार्यकाल छह साल तक बढ़ा दिया।

आपातकाल के लिए समर्थन

राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक रूप से आपातकाल लगाने के पक्ष में बात की। 1975 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि आपातकाल एक "गुजरता हुआ चरण" था और भारत को अराजकता और व्यवधान से बचाने के लिए इसे लागू करना आवश्यक था। उन्होंने यह भी आगाह किया कि स्वतंत्रता को "लाइसेंस में पतित" नहीं होना चाहिए और राष्ट्र को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहीं और, उन्होंने दोहराया कि "आपातकाल एक गुजरता हुआ चरण है, लेकिन उदार राजनीति और राष्ट्रीय अध: पतन का युग समाप्त हो गया है और हम उस चरण को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे" और यह कि प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा लाई गई अनुशासनहीनता और अव्यवस्था ने भारत की गति को धीमा कर दिया था। विकास। 1976 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, अहमद ने कहा कि आपातकाल ने भारत की अर्थव्यवस्था में मदद की और "सभी स्तरों पर राष्ट्रीय अनुशासन" लाया। 1976 में स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने कहा कि आपातकाल का उपयोग संसदीय से राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में बदलने या संविधान के तहत अनुमति से अधिक शक्ति संचय करने के लिए नहीं किया जाएगा और इसके बजाय "लाने के लिए" जारी किया गया था। ऐसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो भारत के लोगों के हित में प्रासंगिक और आवश्यक हो गए हैं"।

निजी तौर पर, अहमद को आपातकाल के बारे में गलतफहमी थी। यह अगस्त 1976 में दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास से भेजे गए एक दूतावास केबल (विकीलीक्स द्वारा प्रसारित) में सामने आया था, जिसमें अहमद और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के बीच मनमुटाव का सुझाव दिया गया था। केबल ने अहमद की बढ़ती चिंता पर ध्यान दिया कि इंदिरा और संजय गांधी "भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर दे रहे थे" और रिपोर्ट किया कि उन्होंने उप-राष्ट्रपति, बी.डी. जत्ती अपने पूर्व रक्षा मंत्री, स्वर्ण सिंह के साथ. इंदिरा गांधी के अपने पूरे मंत्रिमंडल को युवा मंत्रियों के साथ बदलने के प्रस्ताव को भी अहमद ने आगाह किया था, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि इससे कांग्रेस पार्टी की एकता खतरे में पड़ जाएगी। केबल में इस बात पर ध्यान दिया गया कि अहमद "श्रीमती गांधी के कुछ कार्यों से और निश्चित रूप से अपने बेटे के कुछ कार्यों से असहज थे" और यह कि इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की ओर से अहमद से उनकी असभ्य टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, जब राष्ट्रपति ने एक बयान देने से इनकार कर दिया था। उनकी पत्रिका, सूर्या के उद्घाटन अंक के लिए बयान।

अबू अब्राहम का कार्टून और रबर स्टांप प्रेसीडेंसी

10 दिसंबर 1975 को अबू अब्राहम का एक कार्टून, जो सरकारी सेंसर की नज़र से बच गया, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। कार्टून में अहमद को अर्द्धनग्न और मुंह से भरे हुए बाथटब में एक औपचारिक सूट और कमीज पहने एक व्यक्ति के बढ़े हुए हाथ को एक कागज सौंपते हुए दिखाया गया है जिस पर उसने हस्ताक्षर किया है। भाषण के गुब्बारे में लिखा है: "यदि कोई और अध्यादेश हैं, तो बस उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहें।" वह कार्टून जिसने अहमद के अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने की व्यवहार्यता पर व्यंग्य किया, वह आपातकाल की एक प्रतिष्ठित छवि बन गया। कार्टून ने अहमद की छवि और विरासत को अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, और उन्हें व्यापक रूप से एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है, जो सरकार से सवाल किए बिना या इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहे बिना अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने और आपातकाल की घोषणा करने के लिए तैयार थे। भारत के बाद के राष्ट्रपतियों के बारे में सोचा गया है कि वे दिन की सरकार के लिए आज्ञाकारी और विनम्र रूप से प्रस्तुत करने वाले थे, उनकी तुलना अहमद के रबर स्टैम्प प्रेसीडेंसी से की गई है।

राजकीय दौरा

राष्ट्रपति अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान इंडोनेशिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, मिस्र, सूडान, ईरान और मलेशिया का राजकीय दौरा किया। किंग फैसल के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मार्च 1975 में सऊदी अरब की उनकी यात्रा पहली बार थी जब एक भारतीय राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य राज्य के प्रमुख के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे और 1956 में जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय नेता की पहली यात्रा थी। यूगोस्लाविया की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें प्रिस्टिना विश्वविद्यालय, कोसोवो द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 1975 में सूडान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान, अहमद ने दक्षिण सूडान में जुबा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने दक्षिण सूडान में एक भारतीय गणमान्य व्यक्ति की शुरुआती यात्राओं में से एक क्षेत्रीय पीपुल्स असेंबली को संबोधित किया।

खेलों में रुचि

अहमद अपने पूरे जीवन में एक उत्सुक खिलाड़ी थे और अपने राष्ट्रपति काल के दौरान एक सक्रिय गोल्फर थे। वह फील्ड हॉकी में सेंटर-हाफ थे और कैंब्रिज में संयुक्त विश्वविद्यालय हॉकी टीम के लिए खेले थे। कई वर्षों तक वह असम के राज्य फुटबॉल और क्रिकेट संघों के अध्यक्ष रहे और असम खेल परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में अखिल भारतीय लॉन टेनिस महासंघ के अध्यक्ष रहे। अहमद को शिलांग गोल्फ क्लब को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रपति भवन में मिनी गोल्फ कोर्स को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। अहमद ने 1975 में राष्ट्रपति के पोलो कप को एक खुले टूर्नामेंट के रूप में पेश किया, जब वह भारतीय पोलो एसोसिएशन के संरक्षक-इन-चीफ थे। 2005 में बंद कर दिया गया, यह 2013 से राष्ट्रपति के पोलो कप प्रदर्शनी मैच के रूप में आयोजित किया गया है।

मृत्यु और समाधि

10 फरवरी 1977 को, अहमद जो मलेशिया, फिलीपींस और बर्मा की तीन देशों की यात्रा पर थे, कुआलालंपुर से नई दिल्ली वापस आए। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें मलेशिया में अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं को कम करने के लिए मजबूर किया गया था और कथित तौर पर इतना कमजोर था कि कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर उनके लिए आयोजित गार्ड ऑफ ऑनर में भी शामिल नहीं हो सकते थे। 11 फरवरी की सुबह, अहमद, जिन्हें पहले 1966 और 1970 में दिल का दौरा पड़ा था और जिनका स्वास्थ्य अनिश्चित बताया गया था, राष्ट्रपति भवन में अपने स्नानघर में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया लेकिन दिल का दौरा पड़ने से सुबह 8:52 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह कार्यालय में मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कुछ घंटों के भीतर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और झंडों के साथ राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।

अहमद का शव राज्य में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में रखा गया था जहां आम नागरिकों, राजनेताओं, मंत्रियों और विभिन्न दलों के संवैधानिक पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मान दिया था। उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया और 13 फरवरी को संसद भवन के पास जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में लिलियन कार्टर थे, राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मां, केंट के राजकुमार माइकल और सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले मिखाइल जॉर्जडज़े [आरयू]। अहमद की मृत्यु 1977 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान हुई, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर अहमद द्वारा जनवरी में संसद को भंग करने के बाद की गई थी। 1977 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अहमद ने कड़वाहट और विद्वेष से मुक्त एक चुनाव अभियान का आह्वान किया था। यद्यपि उनकी मृत्यु अभियान के लिए एक नीरसता लेकर आई, यह निर्णय लिया गया कि मार्च 1977 में योजना के अनुसार चुनाव होंगे।

मकबरे

अहमद का मकबरा वास्तुकार हबीब रहमान द्वारा डिजाइन किया गया था और यह संसद भवन के पास एक मस्जिद के बगीचे में स्थित है। रहमान डॉ. ज़ाकिर हुसैन के मकबरे के वास्तुकार भी थे, जो पहले मुस्लिम थे और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। मकबरा आसमान की ओर खुला है और इसमें पतली फ्रेम वाली संगमरमर की जालियां हैं जिन्हें स्टील से बने संरचनात्मक तत्वों पर आंतरिक पिनों की मदद से जकड़ा गया है। मकबरा पारंपरिक इस्लामिक रूपों की उत्तर-आधुनिक व्याख्या है.

परिवार

अहमद की शादी बेगम आबिदा अहमद से हुई थी और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेगम को राष्ट्रपति रसोई की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है कि अवधी व्यंजनों को इसके प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया गया था, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के कमरों और असबाब को फिर से सजाया गया था। 1980 के दशक में, वह बरेली, उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो बार सांसद बनीं। उनके पुत्रों में बड़े, परवेज अहमद, एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 का आम चुनाव लड़ा था। उनके दूसरे बेटे, बदर दुरेज़ अहमद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए।